フリーランス支援情報ポータルは、フリーランス法の紹介、説明、相談窓口の紹介、セミナー情報を提供しています。

フリーランス法の解説explanation

- TOP

- フリーランス法の解説

- フリーランス法と下請法の共通点・相違点(その1)

フリーランス法と下請法の共通点・相違点(その1)

2025.3.211 はじめに

2024年11月に、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス法」といいます。)が施行されました。発注事業者の中には、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)の定める親事業者としての義務・禁止行為には留意しているものの、フリーランス法の施行により追加の対応が必要になるのかがよく分からないという方もいらっしゃるかと思います。

本コラムでは、フリーランス法と下請法の共通点・相違点についてご説明します。

2 フリーランス法・下請法の適用対象

(1)下請法の適用対象

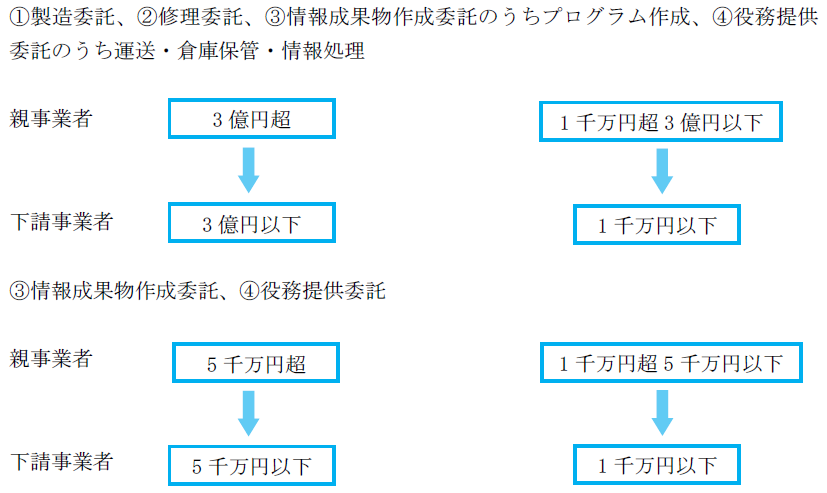

下請法は、資本金要件と取引類型の要件をいずれも満たす場合に適用されます。取引類型は、①製造委託、②修理委託、③情報成果物作成委託、④役務提供委託の4つの委託取引があり、下図のとおり取引類型ごとに親事業者と下請事業者の資本金要件が定められています。

(2)フリーランス法の適用対象

フリーランス法は、いわゆるフリーランスと発注事業者との取引で、取引類型の要件を満たすものに適用されます。「フリーランス」(フリーランス法で定める「特定受託事業者」)とは、従業員を使用しない個人、又は、1名の代表者以外に他の役員がなく、従業員を使用しない法人を指します。後述する取引条件の明示義務は、フリーランスが発注事業者としてフリーランスに委託する場合にも適用されますが、それ以外の義務と禁止事項が適用されるのは、従業員を使用する個人、又は、2名以上の役員がいる、若しくは、従業員を使用する法人に限られます。

対象となる取引類型は、①物品の製造・加工委託、②情報成果物の作成委託、③役務の提供委託です。

(3)フリーランス法と下請法の適用対象の共通点・相違点

このように、フリーランス法は下請法と異なり、従業員を1人でも使用していれば、資本金額にかかわらず、義務や禁止行為の適用を受けることになります。

委託取引のうち、下請法とフリーランス法で適用対象となるか否かが異なるのは、発注事業者が自ら使用する物品、情報成果物又は役務に関する委託取引です。下請法の場合、発注事業者(親事業者)が自ら使用する物品の製造、修理又は情報成果物の作成を委託する場合、当該物品の製造・修理又は当該情報成果物の作成を発注事業者が業として行っていない限り、適用対象とはなりません。さらに、発注事業者が自ら使用する役務は、全て下請法の適用対象外です。他方、フリーランス法の場合、発注事業者が自ら使用するか否かにかかわらず、委託取引は全て適用対象です。なお、フリーランス法の対象となる取引類型には、下請法で定められる「修理委託」がないため、修理委託はフリーランス法の適用外かと思われるかもしれませんが、修理委託はフリーランス法の定める「役務の提供委託」に含まれます。

以上のことから、下請法が適用されない以下のような取引も、フリーランス法の適用を受けることになります。

・メーカーが、自社製品の宣伝用動画の作成をフリーランスに委託

・メーカーが、自社の清掃作業をフリーランスに委託

・カルチャーセンター運営事業者が、開催する講座の講義をフリーランスに委託

(その2)に続く