フリーランス支援情報ポータルは、フリーランス法の紹介、説明、相談窓口の紹介、セミナー情報を提供しています。

フリーランス法の解説explanation

- TOP

- フリーランス法の解説

- フリーランス法と下請法の共通点・相違点(その2)

フリーランス法と下請法の共通点・相違点(その2)

2025.3.213 下請法・フリーランス法が定める義務

(1)発注事業者の義務の概要

下請法上、親事業者には、①書面の交付義務、②支払期日を定める義務、③書類の作成・保存義務、④遅延利息の支払義務の4つの義務が定められています。

他方、フリーランス法上、発注事業者には、①取引条件の明示義務、②支払期日を定め、期日内における報酬を支払う義務が課されます。

つまり、①発注の際に取引条件を記載した書面等を交付する義務及び②支払期日を定めて期日までに支払う義務は、下請法とフリーランス法で共通しますが、③下請取引の内容を記載した書類を作成し、2年間保存する義務と、④支払が遅延した場合に遅延利息を支払う義務は、下請法の適用がある場合にのみ生じます。

(2)書面の交付義務(取引条件の明示義務)の共通点・相違点

ア 記載事項・明示事項

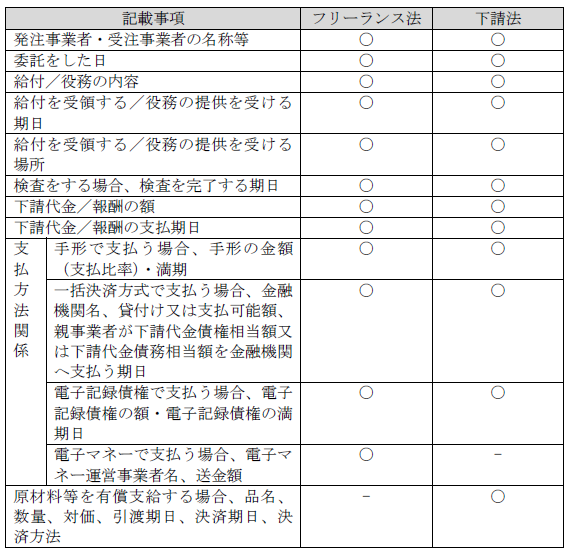

フリーランス法・下請法上、発注事業者が発注の際に書面等において明示しなくてはならない事項は以下のとおりです。

このように、発注時に明示しなくてはならない事項のほとんどは下請法もフリーランス法も同じです。ただし、下請法では記載義務のある有償支給原材料に関する情報は、フリーランス法では記載不要です。また、フリーランス法では、電子マネーでの報酬支払いも許容されているため、電子マネーで報酬を支払う場合にはその情報を記載する必要があります。

したがって、すでに下請法に基づく発注書面を交付している事業者であれば、フリーランス法施行後も従来の発注書面を使用すればよく、基本的に追加の対応は必要ありません。

イ 通知方法

下請法では、親事業者は下請事業者に対し、前記アの事項を記載した書面を交付する必要があり、電磁的方法(電子メール、ウェブサイト、ファックス)により提供する場合には、事前に書面又は電磁的方法により、下請事業者の承諾を得なくてはなりません。

他方、フリーランス法は下請法よりも柔軟です。事前にフリーランスの承諾を得ることなく電磁的方法で通知することが可能であり、また、SMSやSNSでの通知も許容されています。

(3)支払期日における支払義務の共通点・相違点

下請法もフリーランス法も、発注事業者には、物品等を受領した日又は役務提供を受けた日から起算して60日以内のできるだけ短い期間内で支払期日を定め、その日までに報酬(下請代金)を支払う義務が課されます。

下請法には、上記の支払期日に例外はありません。他方、フリーランス法では、発注事業者がその顧客(元委託者)から受託した業務を、更にフリーランスに再委託する場合には例外規定があり、受領日等の代わりに、元委託者からの支払期日を起算日として、そこから30日以内の日を支払期日とすることが可能です。ただし、例外規定の適用を受けるためには、再委託であること、元委託者の名称及び元委託者からの支払期日を、前記(2)の通知に明記する必要があります。資本金基準のある下請法と異なり、フリーランス法では1人でも従業員を雇用している発注事業者には支払期日における支払義務が適用されますが、発注事業者の中には小規模な事業者もいるため、元委託者から代金の支払を受けた後、その代金でフリーランスに支払うことができるようにこのような例外規定が設けられました。そのため、原則である受領日等から60日以内の支払期日よりも、元委託者からの支払から30日以内の支払期日の方が先に来る場合には、原則どおり60日以内の支払期日までに支払えば足ります。

(その3)に続く